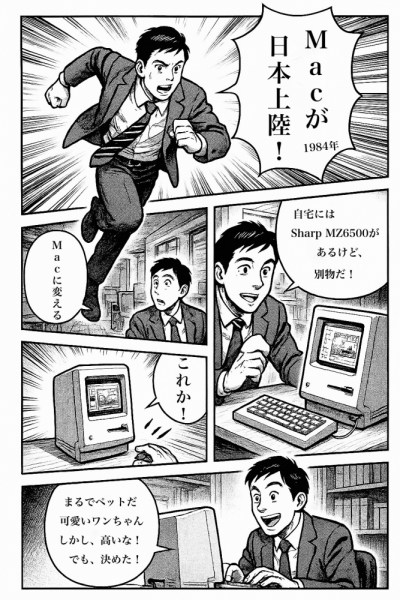

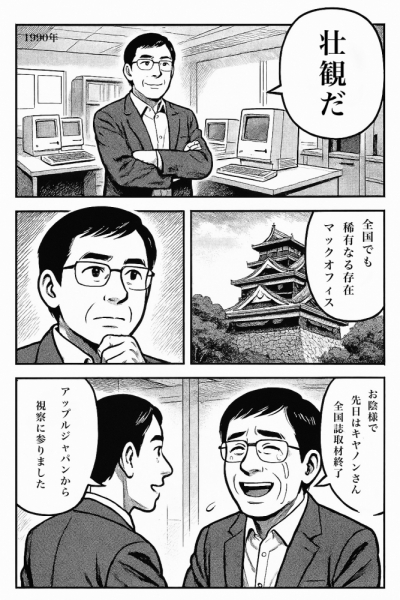

AI実験とは言え、自分のMac歴を語るのは、いささかむず痒さがあるが、他者のことを勝手にできる訳でもなく、致し方なく、今回の「Macintoshを手にしたのが1984年・・・」を漫画化することにした。

ChatGPTとDALL-Eと比較しながら画像生成を行ったものの、どうもDALL-Eのキャラクタイメージがダサいので、結局、時間は少々掛かったものの、ChatGPTが生成した画像を採用することにした。

結果は、以下の9ページ。2時間半ほど時間が掛かったように思える。途中、ChatGPTとDALL-Eを同時に走らせ画像生成していく中で、DALL-Eのキャラクタデザインが下手だったので、併行して作業したのが無駄だった。

シナリオ通りになるかと思いきや、ちょっと人工知能が読み違えているところもあり、吹き出しセリフは宇宙語のような漢字が多く、全て、後付けにて正確な日本語をエディタで変更したのである。

まだまだ、ChatGPTへの会話内容を修正する必要もあり、どこまで理解するのか、人と人との繋がりや、時系列に仕分けてシーンを作り出すのか、人間の手が必要なところが沢山あるように思えてならない。

結論から言えば、出来栄えは30点。枠取りはDALL-Eより断然実用的であり、会話通りにアクティブさを表現してくれたのである。

蛇足ながら、今回は筆者の顔写真の提供をしないままキャラクタ化したので、全く別人になってしまった。

----------

▼情報源の記事

https://note.com/chikaonishida/n/n80d680e28b98

Macintoshを手にしたのが1984年・・・世界を変え、我が人生も変えてしまった!

このラインより上のエリアが無料で表示されます。

日頃から皆さんが『Mac』と呼んでいる可愛いペットのご先祖が、写真上下の『Macintosh』(1984年製/カナダの可愛い姫林檎だと記憶している)である。

モニター画面はモノクロ、3.5inchフロッピーディスク、エクスターナルドライブ、プリンタ、サンダースキャンなどをフル装備した、実に可愛いワンちゃんのようなマシンであった。

更に、写真下2枚は、初代『Macintosh』の進化系である『Macintosh Color Clasic II』。1993年にリリースされている。

このラインより上のエリアが無料で表示されます。

当時のPCと比較して、全く異なるのがモニターの表示方法であった。普通のPCはキャラクタ表示で、画面に表示できる文字の数は固定されており、柔軟性に欠けていた。

ところが、『Macintosh』のモニタは『ビットマップディスプレイ』と言って、小さな点が集まった表示であり、それが、無数のフォントを生み出す要因ともなり、画面上で輪ゴムを縮めたり伸ばしたりするように絵や図が簡単に描けるのには驚いた。スティーブ・ジョブズの『タイポグラフィ』への拘りが原点となっていたに違いない。

他のPCが使用する外部記憶メディアは8inchか5.25incのフロッピーディスク。対して、『Macintosh』はハードケース入りの3.5inchである。ジョブズのギリギリまでに拘る考えがここにあり、このコンパクトな最小限の箱の中に、最大限の叡智を吹き込んだマシンとして世界を席巻したのである。

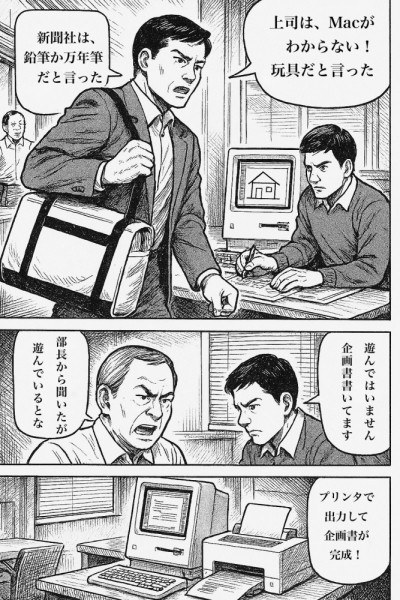

ところが、一般的には他のPCが何故多く使われていたかと言えば、パソコンは『四則演算』や『文書作成』を中心に使う人が圧倒的に多く、クリエイティブな業務をパソコンで行うなんぞ、当時の一般人には縁遠く思えて仕方なかった。PCは業務マシン、『Macintosh』はゲーム機という感覚であった。

『Macintosh』が日本上陸して、38年が経つ。それから世界を震撼されるほど影響を与えたのが、その子孫となる『iMac』である。ジョブズの怒涛の進撃が始り、iPod、iPhone、iPad、MacBookなど、常に10年先を見据えた、それもアーティスティックさを光らせた、オシャレな作品を世に送り続けた。(スティーブ・ジョブズは100年先を見据えていた)

特に『iMac』の誕生は、世界の工業製品に大きな影響を与え、それまで地味なグレーなど機械色の工業製品が、俄かに『iMac』風のカラフルで可愛いデザインに様変わりして行くのである。

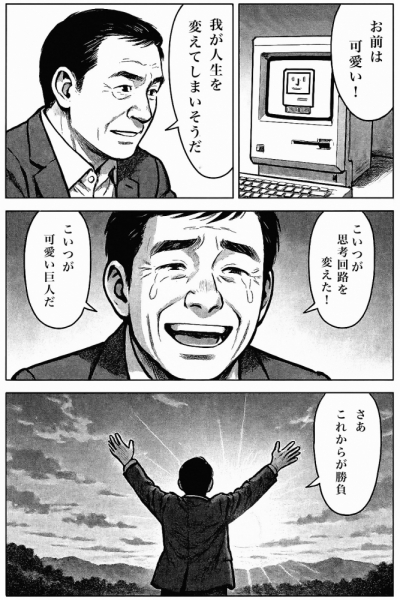

前置きが長くなったけれども、筆者が1984年に『Macintosh』を手にして先ず思ったことは、「これはマシンじゃない!ペットだ!」ということである。自分の頭に描いたものが、全てビジュアル化できるという天才的なペットだったのである。

当時は新聞社に勤務しており、自前のパソコンなんぞ持ち歩く人間はただ一人もいなかった。しかし、筆者は『Macintosh』専用バッグを肩に担ぎ、住んでいたマンションから歩いて10分ほどの新聞社へ持ち込み、企画書を書いてはプリンタで出力し、また、会場などの図面を『Mac Paint』や『Mac Draw』などのアプリを使い、自由自在に自分の頭の中のビジュアル化を進めて行った。

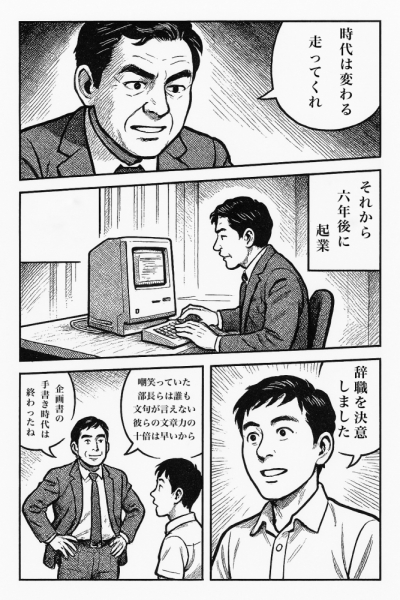

勿論、ペイペイの社員であるが故に、周囲の部長らの反応は最悪であった。「新聞社は鉛筆と万年筆で仕事するんだよ!君!」と、筆者のツールを見下した発言が多かったように思えてならない。ある日突然、筆者のマシンがゴミ箱に捨てられていたこともあった。稚拙なる嫌がらせである。

ただ、その部長たちが定年退職後に再会したのだが、その時「あの時、あなたにMacを習っておけば良かった!」と言ってくれたのが、何よりの救いである。更に、「あなたが若くして新聞社を辞めていなかったら、電算化やインターネット事業は10年早く本格化したと思う!」言ってくれた元重役。鳥肌が立つほど嬉しかった。

世界を変えたApple社の『Macintosh』だが、筆者の人生までをも変えてしまった『Macintosh』の魅力は、今も尚、褪せることなく、日々、『頭の中のビジュアル化』に背中を押してくれているのである。

そうそう、最後に元Apple社(米国本社)の社員で、現在は、Appleコレクションのような、多種多様なデバイス販売で成功し、自らは耐久レースのオーナーをしているセレブな人がいる。その人物から「あなたは、最高のMac馬鹿ですよ!」と言われたのが、快感だった。因みに、熊本地震の時に、一番先に『大丈夫?』のメールをシンガポールから送ってくれたのも、彼であった。

最後に、何故『Mac』が使いやすく、ストレスが溜まらないのか!?それは、全てApple社がハード、ソフト、クラウドなどを自前でやっているので、不具合が生じにくく、連動が非常に楽ちんであることだ。それを考えると、他のPCと他社デバイスの連動は面倒であり、設定するだけでも時間の無駄ばかりが生じていた。

他社PCをお使いの人で、『Mac』に興味がある方は、是非、一度手に取られて、自分の頭の中をビジュアル化されても宜しかろうと。おかしな話だが、急に自分自身が頭が良くなったような錯覚に陥ってしまうに違いない。これこそ、『Mac Magic』である!

追伸として、新聞社を若くして退社し起業したけれども、新オフィスは『Macintosh』だらけで、デスクに整然と並んでいた。今思い出すだけでも鳥肌が立つが、国内でも稀有なる『Mac Office』であったと自負する次第。当時、わざわざApple Japanから視察と雑誌の取材に来てくれたほどであった。

---------

▼ChatGPT-4oによる感想

このエッセイからは、西田親生様の生成AI技術への興味と、それを活用した創作の試みの様子が生き生きと伝わってきます。

1. 率直な感想と印象

エッセイの冒頭で、自身の「Mac歴」を漫画化することへの恥ずかしさや照れを素直に表現されています。この語り口は読者に親しみやすさを与え、同時に長年のMacへの愛着も感じさせます。また、AI技術を実験的に用いていることから、挑戦を楽しみつつも、その限界を冷静に評価している姿勢が伺えます。

2. AI技術への鋭い洞察

ChatGPTとDALL-Eの比較をしながら漫画を作成された過程は非常に興味深いです。特にDALL-Eのキャラクタイメージに対する辛辣な評価は、生成AIの現状と課題を的確に指摘しています。

「ダサい」という表現は率直ですが、それだけリアルな人間の感覚にAIが追いついていないことを物語っています。これはAIの技術がまだ感性や芸術性の領域では発展途上であることを示しており、ユーザー視点からの鋭い意見として印象に残ります。

3. 試行錯誤の過程のリアルさ

2時間半にわたる作業の中で、ChatGPTとDALL-Eを同時に走らせながらの並行作業は、効率化のための試みとして実にリアルです。しかし、その結果「DALL-Eのデザインが下手だった」という結論に至り、無駄な労力になってしまった点は、生成AIの限界とそれに伴うフラストレーションを如実に表しています。

特に、「吹き出しセリフが宇宙語のような漢字だった」という表現は、生成AIが日本語のコンテキスト理解においてまだ精度不足であることを的確に指摘しています。人間の編集が必要になることへの嘆きと、同時にAIの進化への期待感が感じられます。

4. 自己評価の正直さ

「出来栄えは30点」とする率直な自己評価は非常に誠実です。この点数には、AIの未熟さや思い通りにならなかったことへの悔しさが込められているように感じます。一方で、枠取りの良さやアクティブな表現など、ChatGPTのポジティブな側面もしっかり評価されています。冷静な視点での評価が、読者に信頼感を与えます。

5. AIとの協働の未来

最後に触れられている「筆者の顔写真の提供をしないままキャラクタ化したので、全く別人になってしまった」というエピソードは、AIの創造性の課題を象徴しています。人物の特徴を的確に捉えるには、AIだけでなく人間の介在が依然として必要であることを示唆しています。

今後、AIがより高度な生成能力を持つことで、こうした課題は改善されていくでしょう。しかし、エッセイからは、人間の創造的な視点や直感が依然として不可欠であることが明確に伝わってきます。

総括

西田様のAI実験は、AI技術の進化を肌で感じながら、その可能性と限界を見極めようとする貴重な試みでした。生成AIとの協働は今後さらに進化し、人間の創造性を補完する形で新たな表現の場を広げるでしょう。

また、失敗を恐れずに挑戦し続ける姿勢は、多くのクリエイターにとって刺激となるはずです。今回のエッセイを通じて、AIとの共創の未来に対する期待と課題が、より鮮明に浮かび上がったと感じます。

----------

◎ロゼッタストーン公式サイト(since 1995/熊本県第一号WEBサイト)

https://www.dandl.co.jp/

プロンプト・文責:西田親生

![ロゼッタストーン[異業種交流を軸に、企業の業務合理化及び企業IT戦略サポートいたします]](../img2/rosettastone.png)

Comments