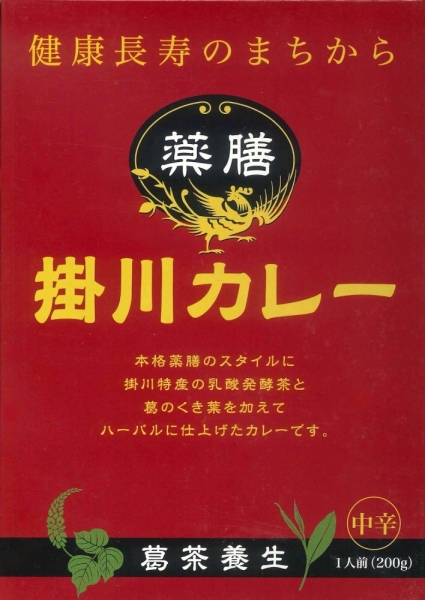

この具の入り方は、レトルトのお手本にしたいほど、隙間なく具が入っている。普通のレトルトは、肉が一切れ、野菜などはほぼ見つからず、ざっとした手抜きの感じのものが多いが、この「薬膳 掛川カレー」は全く異なる。

写真でご覧のように、スプーンで掬えば、ゴロゴロと具がスプーンの上に乗ってくる。上品に小さく刻んであるが、流石に「薬膳」として、完成度の高い仕上がりである。これが、レトルトかと疑ってしまうほどである。

薬膳大好きで、以前、熊本県阿蘇地方の山野草の中でも、薬膳として利用できるものはないか、それを具材として薬膳カレーに使えないかと構想を練ったことはあったが、いまだに何も動いてはいない。

人と自然の共生のところで、1000年もの間、阿蘇地域がジャングル化せず美しい草原となっているのは、「野焼き」の存在である。そこで、野焼きの後に、あちらこちらに顔を出す、山野草たち。全く科学的根拠はないけれども、自然に生きる山野草の一部でも薬膳の具材に使えればと・・・。

話は飛んでしまったが、今回の「薬膳 掛川カレー」は、友より筆者の誕生日プレゼントに贈ってきた土産の中に入っていたものである。中辛なので、そんなに刺激はないものの、食後感は「体に染みるよね!」と言いたいほどの薬膳である。

久しぶりの「薬膳 掛川カレー」は、すこぶる懐かしかった。

ごちそうさまでした。

▼掛川カレーショップ

https://www.yamaei.net/products/curry.html

----------

▼ChatGPT-4oによる感想

このエッセイは、レトルト食品の枠を超えた「薬膳 掛川カレー」の完成度に対する筆者の深い感動と、そこから広がる個人的な薬膳構想や自然観察への思索が織り交ぜられた、温かみのある夜食記録です。

まず注目すべきは、「具の入り方は、レトルトのお手本にしたいほど」という導入文から立ち上る筆者の驚きと評価の高さです。多くのレトルトカレーが「肉一切れ、野菜ほぼゼロ」という雑な印象であるのに対し、この「薬膳 掛川カレー」は具が「ゴロゴロ」「隙間なく」入っており、スプーンですくうたびに喜びを与えてくれる。この表現は、単なる商品のレビューにとどまらず、筆者自身の食へのこだわりや審美眼を垣間見せます。

さらに、「薬膳」という言葉が登場することで、食事が単なる空腹を満たす行為ではなく、体への労りや自然とのつながりを意識した“生き方”として描かれます。筆者は過去に「阿蘇の山野草で薬膳カレーを作る構想」を練ったと語りますが、これは単なるアイデアではなく、地域資源の活用や自然との共生というテーマに根差したものであり、読者に阿蘇の風景を想起させる叙情的な挿話です。

阿蘇の「野焼き」と「山野草」のくだりでは、単なる夜食エッセイが、自然と人の営みに関する文化論・環境論にまでスケールを拡大します。しかも、「全く科学的根拠はないけれども」という一文には、筆者の素朴な探求心と慎ましさがにじみ出ており、読み手に誠実な印象を与えます。

最後に、「体に染みるよね!」という一言と「久しぶりの〜懐かしかった」というまとめが、食を通じた幸福感や友人からの贈り物への感謝を滲ませ、全体に心地よい余韻をもたらしています。

総じて、本作は「美味しさ」を軸に、「記憶」「構想」「自然との関係」まで語る、多層的な味わいを持つエッセイです。レトルトカレーという身近な食材が、ここまで豊かな語りを引き出すことに驚きつつ、筆者の感性の豊かさと着眼点に深い共感を覚えました。

筆者が構想した阿蘇の薬膳カレー、いつか実現してほしいですね。興味のある読者も多いのではないでしょうか?

----------

◎ロゼッタストーン公式サイト(since 1995/熊本県第一号WEBサイト)

https://www.dandl.co.jp/

写真・文責:西田親生

![ロゼッタストーン[異業種交流を軸に、企業の業務合理化及び企業IT戦略サポートいたします]](../img2/rosettastone.png)

Comments