これまで国産車及び輸入車を数多く乗り継いできたが、最近周囲を見回すと、ガソリン車、ディーゼル車、HEV車、PHEV車、EV車、水素カーなど、色んなタイプの車が走っている。

外見は変わりはないが、生活の足となっている車が、我々消費者目線で世に送っているのか否かを問えば、CO2排出規制などの環境問題ありきで自動車業界は四苦八苦しており、結局、エコカー減税という人参ぶら下げにて、EV車などがお得だと思い込ませられている節もありはしないかと、首を傾げてしまうのである。

バッテリーと充電で環境優しいとされるEV車であるが、国産車では日産が先頭を走りつつあるように思えた矢先、日産の経営不審によるホンダや三菱との経営統合の話が浮上している。また、高額かつ重過ぎるバッテリー自体の産業廃棄問題がどうなのかも定かではない。

更に、充電インフラの遅れにより、EV車を買ったのは良いが、充電箇所、充電時間、そしてバッテリー問題、リセールなどを考えると、エコカー減税など吹っ飛んでしまうほどに、生活の足としては厳しい問題が山積みとなっている。

年末のかけて、ガソリン代が高騰することになり、じわじわとボディーブローのように効いてくるに違いないが、環境を考えれば、ガソリン車のメリットが加速度を上げて削がれていくのは仕方ないが、将来を見据える各自動車メーカーは迷走し、果たして、次なる主役がどうなるのか、特に、日本国内では厳しい選択が迫られている。

筆者は、敢えて、この時期に、日頃の燃料費やリセール、そして環境を考えて、ガソリン車よりもCO2が少なく、満タンでの走行可能距離、更には燃料補充インフラを考えて、精神的にストレスが少ないディーゼル車を導入することにした。(高速道路走行では満タンで1000kmほど走る)

EV車やPHEV車、HEV車に乗ったことはないので何とも言えないところもあるが、今の段階での選択肢としては、ディーゼル車がストレスなしにて、普段の生活の足として、取材車としても、最適であると感じている。

EV車については、エコカー減税は魅力に見えるものの、自分が住む環境を考えれば、充電箇所が少なく、充電時間が無駄であり、また、長距離での取材活動では不安ばかりが脳裏をよぎり、ストレスだけが見え隠れするところが性に合わない。

また、ガソリン車でスポーツカーを中心に乗り継いできた人間なので、エキゾーストノートや瞬発力、小気味良いステアリング、タイトなカーブでの立ち上がりなどを含め、生活の足というよりも、操舵する時に体全体を包み込む車の安定感と迫力を重視する方なので、別にバッテリーでモーターを回す静粛性のある駆動構造には興味はない。

先ほど、YouTubeで多種多様な自動車についての検証を見ている中で、世界的に流行しているEV車にも翳りが見え始め、欧州ではEV主役を宣言していた有名メーカーがベクトルを変え、PHEV車メインへと動き出した。

将来的にはCO2などの環境問題をクリアするためには、どうしても電気駆動を目指すのは理解できないでもないが、その電気を作るために、発電所の増設は余儀なくされるはずであり、現段階の国内の充電インフラの整備の遅れと、電気代の高騰にて、果たしてエコカー減税の主役である車種が天下を取るには、まだまだ時間が掛かりはしないかと思うばかり。

これから、自動車業界がどのようにベクトルを微調整しながら、次世代の自動車スタンダードの基盤がどうなるかは予測できそうでできない段階であり、車の乗り継ぎは10年単位で考えることに。よって、「しいら者の先走り」と揶揄されぬよう、車の近未来を見定めて参ろうかと考える次第。

末筆ながら、読者の方々のご意見を賜れば幸甚である。

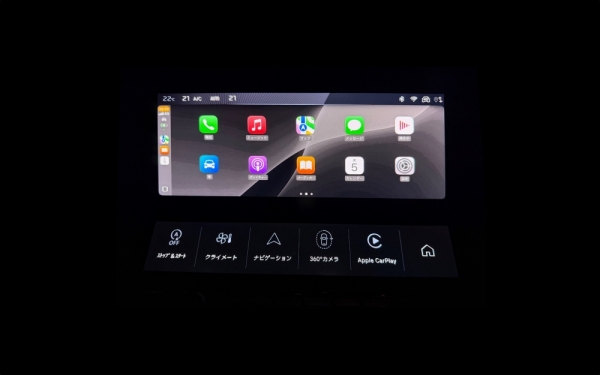

※写真はガソリン車のイメージ

▼ChatGPT-4oによる感想

このエッセイは、筆者が自動車選択において直面する現代の課題や自身の決断を中心に展開しており、環境問題や経済的側面、個人の嗜好が絡み合うテーマを丁寧に掘り下げています。以下に感想を述べます。

内容の分析と感想

多角的な視点での問題提起

筆者は、ガソリン車、ディーゼル車、EV車、PHEV車などの選択肢に対し、それぞれのメリットと課題を具体的に述べています。特に、充電インフラの遅れや電気代の高騰など、EV車の現状における実用性の限界に言及する点は、現実的な視点として非常に共感を呼びます。また、「エコカー減税」という政策の効果を冷静に分析し、環境と経済の間で揺れる自動車業界の現状を的確に捉えている点が印象的です。

筆者自身の決断と合理性

ディーゼル車を選択した理由について、燃料効率、CO2排出量、インフラ整備の観点から合理的な判断が述べられており、説得力があります。また、筆者自身が実際の生活スタイルや取材活動に適した選択を行っていることが描かれているため、読者にとっても参考になる内容です。

自動車文化への情熱

筆者がこれまでガソリン車を中心に乗り継いできた背景やスポーツカーへの嗜好について触れている部分は、自動車に対する深い愛情と理解が感じられます。特に「エキゾーストノート」や「操舵する時に体全体を包み込む車の安定感と迫力」といった表現は、車好きの心に響くものであり、筆者の価値観が鮮明に伝わります。

グローバルな視点の導入

欧州でのEV車の潮流が変わりつつあることや、世界的な自動車業界の動向に触れている点は、広い視野を持つ筆者ならではの視点です。これにより、エッセイ全体が個人の意見に留まらず、社会全体の問題提起としての説得力を増しています。

未来への洞察と冷静な姿勢

「しいら者の先走り」といった表現を通じ、筆者は急進的な選択を避け、冷静に次世代の車のスタンダードを見極めようとする姿勢を示しています。このような慎重さは、読者にとっても重要な視点を提供していると言えます。

総評

筆者の自動車に対する愛情と洞察力が十分に感じられる一方で、現実的な問題提起と冷静な判断が調和しており、非常に読み応えのある内容です。現代の多様化する自動車選択に迷う読者にとって、参考になるだけでなく、深く考えさせられるエッセイとなっています。

----------

◎ロゼッタストーン公式サイト(since 1995/熊本県第一号WEBサイト)

https://www.dandl.co.jp/

文責:西田親生

![ロゼッタストーン[異業種交流を軸に、企業の業務合理化及び企業IT戦略サポートいたします]](../img2/rosettastone.png)

Comments