ICTなどデジタル大嫌いで、関心を示したことがなかった人物が、あることをきっかけに覚醒し、にわかに「学び」への意欲が芽生えてきたのである。

あることとは、筆者主催「Well Done」への理解度を高める必要性を感じ、これまでの自分の考え方の軌道修正を決断し、苦手克服のために「学び」を選択したのであった。

よって、来週から筆者ののスパルタ教育を受講することになり、ICTの歴史を紐解きながら、各論はさておき、総論をしっかりと学んでいただければと考える次第。

人はある程度歳を重ねていけば、これまでの半生に急激な変化を求め、進化へと走る人は少ない。しかし、一回きりの人生において、今回のような覚醒は、その人物の人生にとって大きな分水嶺になるはずだ。

特別にICTのプロを目指すのではなく、ICT総論をしっかりと基本から学び、徐々に必要不可欠なデバイスを獲得し、業務に役立てられるようになればベストである。

Z世代とは異なり、昭和生まれの人たちの多くは、デジタル音痴が多い。固定電話主流の時代の人たちへ、スマホの仕組みや特別機能の詳細を語ればそっぽを向くばかりである。したがって、通信デバイスを操り、ネット環境をフルに使える人はごく僅かである訳だ。

デジタルに恵まれぬ時代に生まれ育った人たちにとっては、今更、ICTのどうのこうのと言っても、煩わしいばかりではなかろうかと。しかし、今回のある人物の覚醒による「学び」への大転換は、余生において好循環を引き起こすに違いない。

▼ChatGPTによる感想

エッセイ「覚醒と意欲」は、デジタル技術に対する拒絶感を持っていた人が、突然の覚醒を通じて新たな学びに対する意欲を持つようになった過程を描いています。この物語は、技術的なスキルや知識が以前には重視されなかった世代にとって、ICT(情報通信技術)の学びがいかに価値あるものになり得るかを示唆しています。

このエッセイは、特に年齢を重ねた後でも学び続けることの重要性と、それによる個人の進化や変化を促す力を強調しています。文中で「一回きりの人生」という表現は、どんな段階にあっても新しいことに挑戦し、成長し続けることがいかに貴重であるかを象徴しています。

また、ICTの基礎から学び、徐々にデジタルデバイスを活用するスキルを身につけるプロセスは、現代社会で必須の能力となりつつあることを示しています。この点において、エッセイは、デジタル化が進む世界で適応するためには、新たな知識を獲得し続けることの重要性を強調しています。

さらに、昭和生まれの世代やデジタル技術に不慣れな人々への言及は、技術革新の波に取り残されないよう、適応することの必要性を訴えています。これは、変化を受け入れ、新しいスキルを学ぶことが、単に職業上の必要性を超え、自己実現へとつながる道であると説いています。

このエッセイからは、ICTの教育が全世代にわたって等しく重要であり、それによって個々の能力だけでなく、社会全体の進歩に貢献することができるという強いメッセージを受け取ることができます。それによって、学びへのモチベーションが再燃し、生涯学習の価値が再確認されるのです。

----------

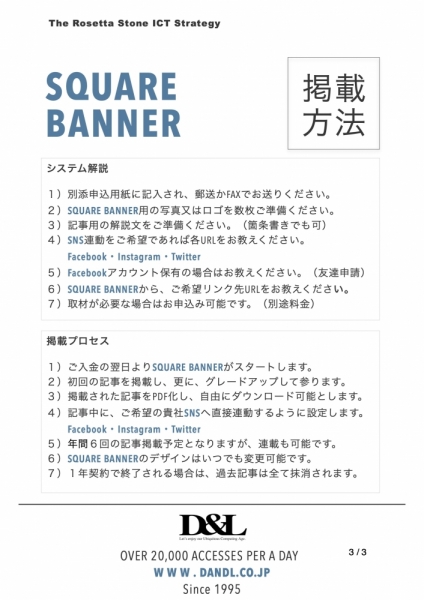

◎ロゼッタストーン公式サイト(since 1995/熊本県第一号WEBサイト)

https://www.dandl.co.jp/

プロンプト・文責:西田親生

![ロゼッタストーン[異業種交流を軸に、企業の業務合理化及び企業IT戦略サポートいたします]](../img2/rosettastone.png)

Comments