紅葉のシーズンを外してしまったが、まだ間に合うだろうと思い、筆者のオフィスから西へ10kmほどの場所にある金峰山山頂を目指し、紅葉の撮影に出掛けた。

本日は、敢えて露出補正を明るめに調整し、逆光に透ける紅葉の具合を楽しんだ。しかし、足元を見ると、やはり思った通り落ち葉が堆積しており、時期的に遅かったようである。

それでも、山頂近くの駐車場には数台の車が停まっていた。また、自転車で登ってきた学生らしき男性も二人見掛けた。

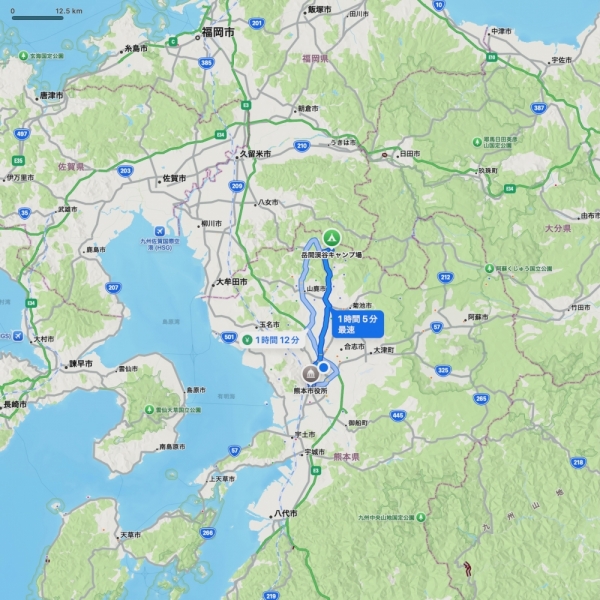

問題は、カーナビやスマホの電波である。往路は、カーナビも到着地点まで正常に機能し、スマホも問題なく電波を受信していた。しかし、復路になると、iPhone 16 Pro(docomo)の電波が怪しくなる。CarPlayで接続しているカーナビも、地図をローカル表するものの、現在位置が更新されず動かない。

そこで、取材車純正のカーナビに切り替えたところ、ようやく現在位置とオフィスまでのルートを再確認することができた。最近、西回りバイパスがある程度整備されたものの、取材車純正のカーナビは外車オリジナル仕様のため、下手をすると畑の上を走っている表示になることもある。

そのため、複雑な道や新しい道路を走る際には、通常はApple CarPlayを使用し、その指示に従っている。ただし、時折接続が切れたり、液晶画面は大きいものの、俯瞰的な表示で見づらかったりと、どうにも使い勝手がしっくりこない。

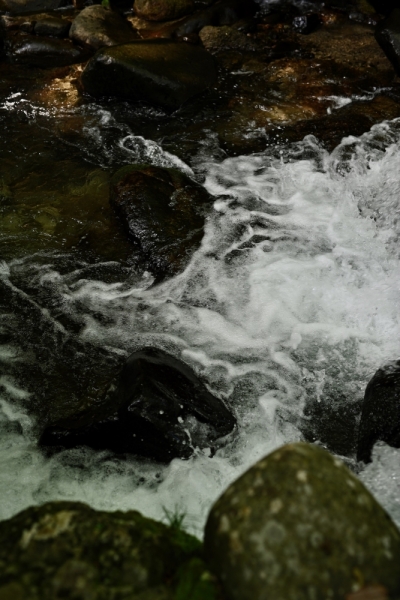

何はともあれ、山頂近くの空気は実に美味しく、何度も深呼吸をしながら、枯葉の上をザクザクと音を立てて歩き、金峰山の名残の紅葉を切り取っていった。

ちなみに、この山は火山である。(苦笑)

----------

◎ロゼッタストーン公式サイト(since 1995/熊本県第一号WEBサイト)

https://www.dandl.co.jp/

写真・文責:西田親生

![ロゼッタストーン[異業種交流を軸に、企業の業務合理化及び企業IT戦略サポートいたします]](../img2/rosettastone.png)

Comments