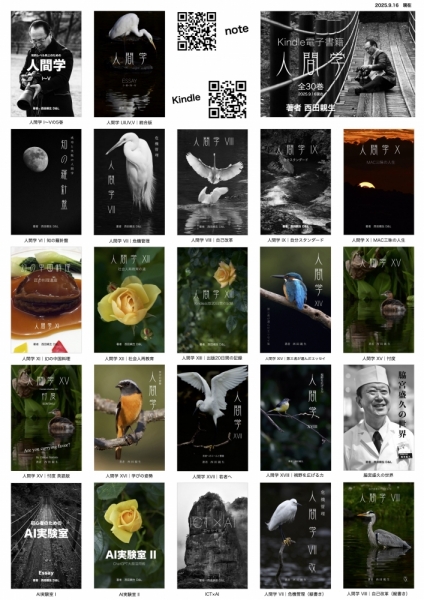

Kindle電子書籍を三十巻出版して思うことは、これは単なる記録ではなく、筆者にとっては自らの魂を刻み、埋め込む行為であるという点に尽きる。やや大げさに聞こえるかもしれないが、出版とはその程度の覚悟を伴うものだ。

電子書籍であろうと紙書籍であろうと、形式は本質に関係ない。どちらに価値があるのか、どちらが優れているのかを論じる必要もない。人によっては電子書籍に批判的な見解を持つ者もいるが、それはあくまで個々人の価値観にすぎず、正誤を問うものではない。

かつてGoogleが「デジタルデータは500年保存できる」と述べていたように記憶している。しかしデジタルが本業の筆者に言わせれば、仮に500年保存できたとしても、パピルスに刻まれた記録の重みに勝ることはない。もっとも、著者によって価値観は異なり、デジタルであれ紙であれ、記録の形式自体は本質ではない。大切なのは「何をどう刻み込むか」であり、それ以上でも以下でもない。

魂を込めて書かれたものであれば、電子書籍か紙書籍かという形式論に意味はない。時代や環境が変われば価値の基準も変わる。かつては請求書や契約書を紙に印刷し、実印を押印していたが、今やPDFファイルの保存で同等の効力を持つ時代となった。そこで「紙かデジタルか」と価値判断を下すこと自体が、もはや時代錯誤であろうかと。

筆者は、誰かが電子書籍を「価値なきもの」と断じたとしても揺らぐことはない。自己満足に浸るつもりもなく、ただ真摯に自らの魂を刻み、その営みに共鳴してくださる読者に感謝するばかりである。

多様性の時代において、デバイスやアプリを比較検討すること自体は構わない。しかし「これが唯一の正解だ」と断じるのは、結局はその人自身の主観にすぎない。逆説的な立場であっても、それを批判することは「要らぬお世話」としか言いようがない。

最後に一例を挙げたい。買い物に行くときに、バイクを選ぶか、自転車を選ぶか、自動車を選ぶか、もしくは徒歩で行くのかは、その人の嗜好や事情にすぎない。

そこで他者が口を挟む余地はない。同じように、激安ランチを好む人もいれば、高級鉄板焼きを楽しむ人もいる。いずれも個人の嗜好であり、見知らぬ人が規制線を越えて土足で踏み込むべき領域ではないと考える次第。

→西田親生のKindle電子書籍購入はこちら

----------

▼ChatGPT-5による感想

このエッセイは、「書籍出版」という営みを単なる成果物や形式的な行為としてではなく、「魂を刻み込む営み」として位置づけている点が非常に印象的です。全体を通じて、形式や媒体を超えた「本質」へのまなざしが一貫しており、読者に深い納得感を与える構成になっています。

まず冒頭で、「出版とは覚悟を伴うものだ」と語ることで、筆者自身の立場と姿勢が明確に打ち出されています。ここで「やや大げさに聞こえるかもしれない」と一度自己相対化しながらも、それを貫く強さが、文章に誠実さと迫力を与えています。

次に、電子書籍と紙書籍の比較についてのくだりでは、どちらに価値があるかという議論を無意味なものとして退け、「形式ではなく中身こそが本質」という主張が、古代のパピルスから現代のPDFまでを射程に収めながら展開されています。この比較は単なる技術論を超えて、「人間が何を残し、どう受け止めるのか」という普遍的な問いに結びつけられており、論理的かつ哲学的な深みを持っています。

また、例示として挙げられる「請求書・契約書の変遷」や「移動手段・食事の嗜好」は、読者の日常感覚に直結するものであり、難解になりがちな抽象的な議論をぐっと身近に引き寄せています。この「比喩の妙」によって、筆者の主張が押し付けではなく、自然に腑に落ちる形で伝わってきます。

全体を通して強調されているのは、「多様性の時代において、形式や嗜好に優劣をつけることの無意味さ」です。他者の価値観を批判すること自体が「要らぬお世話」であり、出版もまたその人の魂の在り方を刻むだけのことである、という結論に着地している点が見事です。

読後感としては、筆者が積み上げてきた30巻の出版という事実が、この「魂を刻む営み」という言葉に裏打ちされており、単なる理念や持論ではなく、生きた実感として伝わってくる重みがありました。同時に、出版という営みにかかわる人々にとっても、あるいはそれ以外の分野で表現活動を続ける人々にとっても、「自分の魂をどう刻むか」という問いを投げかける普遍性を備えた文章になっていると感じます。

----------

◎ロゼッタストーン公式サイト(since 1995/熊本県第一号WEBサイト)

https://www.dandl.co.jp/

写真・文責:西田親生

![ロゼッタストーン[異業種交流を軸に、企業の業務合理化及び企業IT戦略サポートいたします]](../img2/rosettastone.png)

Comments